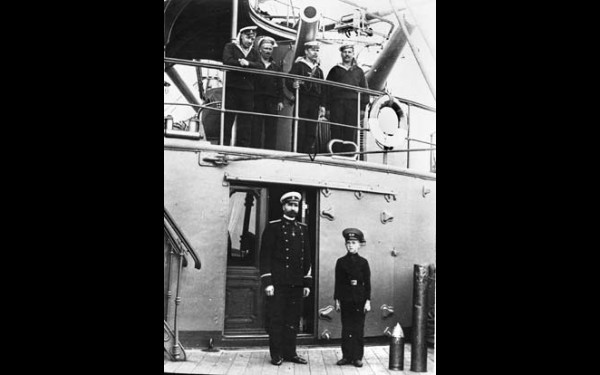

Шипунов Никандр — боцман "Цесаревича"

Участвовал в спасении людей после землетрясения на Сицилии и увел листвянских мужиков в лес от каппелевцев

Никандр Демьянович Шипунов родился в Листвянке в конце XIX века. Служить ему довелось еще при царе. Крепких, здоровых сибиряков забирали на флот. Никандра Шипунова взяли на крейсер "Цесаревич" простым матросом. Во время службы он принимал участие в спасении пострадавших при землетрясении 1908 года в итальянском городе Мессина. Ушел в отставку в звании боцмана, вернулся домой. За свою жизнь Никандр Шипунов успел сделать много хорошего. Например, спас мужское население Листвянки от каппелевцев.

Никандр Шипунов родился в 1883 году в селе Лиственичном Слюдянского района — так раньше называлась Листвянка. Про его детство известно немного. Ника закончил четыре класса церковно-приходской школы. Отец, по всей видимости, умер рано, большую семью — пять сыновей и две дочери — поднимала мать. Точной даты, когда Никандра забрали служить в царскую армию, никто не помнит.

Землетрясение 1908 года

— И про Мессину я случайно узнала, — вспоминает Людмила Шадрина, внучка Никандра Демьяновича. — Дед нам ничего особо не рассказывал, время было такое. Мы как-то с ним смотрели старые фотографии, и дед начал вспоминать — как крейсер получил сигнал о землетрясении, как капитан дал команду развернуться и идти к берегу Италии. Экипаж взял все инструменты, что были на корабле — лопаты, кайла, ломы — и пошел людей спасать.

Землетрясение 28 декабря 1908 года в Мессине внесено во все справочники как одно из крупнейших в истории человечества. Первый толчок произошел в 5.25 утра, второй длился около 10 секунд. Затем толчки последовали один за другим. Как карточные, рушились дома, гостиницы, соборы, театры. Толчки "освободили" из тюрьмы Капуччини 750 заключенных. Они разбрелись по руинам мародерствовать и убивать. После землетрясения из 147 тысяч жителей Мессины в живых осталось 65 тысяч.

В это время у берегов Сицилии находился отряд кораблей Балтийского флота под командованием контр-адмирала Владимира Литвинова: "Цесаревич", "Слава", "Адмирал Макаров" и "Богатырь". В октябре 1908 года корабли вышли из Либавы в практическое плавание и в декабре стояли на якорях в глухой бухте Аугуста на Сицилии, где занимались учебными минными и артиллерийскими стрельбами. Как только стало известно о землетрясении, командир отряда, не дожидаясь инструкций из Петербурга, отдал команду: "Отряду готовиться к походу". Уже утром 29 декабря русские корабли были у Мессины.

Для участия в спасательных работах с кораблей сошло 113 русских офицеров, 164 гардемарина, 42 кондуктора, 2599 нижних чинов. Моряки открыли госпиталь под открытым небом. Тяжелораненых размещали на кораблях, а затем их доставляли в Неаполь. Ни докторов, ни санитаров не хватало, и офицерам и матросам самим приходилось ухаживать за ранеными. Пожалуй, самая трудная работа как физически, так и морально была при разборке развалин. Раскапывали вручную, при продолжающихся подземных толчках, опасность грозила почти одинаково как спасаемым, так и спасателям. Команды отказывались от пищи и отдыха — их приходилось отправлять на корабли силой приказа. За пять дней по приблизительному подсчету русского штаба, нашими командами было спасено около 2400 человек, на деле, вероятно, спасенных было больше.

— Мне стало интересно, я начала расспрашивать деда Нику, как они раскапывали итальянцев, — продолжает Людмила Михайловна.

— А там, — говорил он, — все дворцы мраморные, плиты тяжелые. Итальянского языка не знал никто. Стучали по плитам — если голос или стук ответный слышали, начинали раскапывать.

— Страшно было? — спрашиваю.

— Да, — ответил дед, — страшно. На всю жизнь запомнил, как человека чуть инвалидом не сделал: замахнулся ломом, и вдруг из щели рука высунулась. Жутко было и оттого, что откопаешь кого-то, он стоит с тобой рядом, улыбается, благодарит, обнимает, целует — и тут же падает и умирает. Очень много людей так погибло! Еще дедушка рассказывал, что русских моряков очень оскорбляло поведение богатых сеньоров: подаст кто-нибудь голос из-под завалин, а итальянец рукой машет — нет-нет, мол, не надо его раскапывать, это прислуга, идемте дальше. Конечно, моряки не могли пройти мимо.

В сегодняшней Мессине, в новых районах есть улицы с похожими названиями: "Российских героев-моряков 1908 года", "Русских моряков", "Русских моряков Балтийской эскадры".

Как жена Никандра из тюрьмы вызволила

На "Цесаревиче" Никандр Шипунов дослужился до боцмана. Вернулся домой, женился. Выдержка из автобиографии первого сына, Виктора: "Родился в селе Лиственичном Слюдянского района в 1913 году в семье рабочего. Отец — машинист элекстростанции, мать — учительница начальной школы".

Любовь Варфоломеевна, жена Никандра Демьяновича, как-то поведала внучкам два эпизода из жизни деда. Во времена Гражданской войны, примерно в 1920 году, белочехи схватили Никандра и посадили его в тюрьму — вроде как революционером посчитали. Жена надела платок, какой поплоше, прикинулась дурочкой, пришла на крылечко тюрьмы и начала плакать: "Ой, зачем вы его схватили, отпустите его, да ничего он вам не сделал". Охранники безуспешно пытались прогнать женщину, она продолжала свой "концерт". Чехи и отпустили "неудобного" заключенного. Никандр сразу уехал в Листвянку. И только он до нее добрался, как пришли каппелевцы. Продвигаясь на восток, они забирали боеспособных мужчин с собой, а тех, кто отказывался — расстреливали. Поскольку Никандр знал тайгу как свои пять пальцев, он собрал в Листвянке всех мужиков, увел в тайгу и спрятал так, что найти их не смогли.

Потом семья Шипуновых часто переезжала — жили и в Нижнеангарске, и в Усть-Баргузине. Кстати, в Усть-Баргузине место для строительства рыбзавода выбирал Никандр Демьянович. А потом Шипуновы осели в Иркутске. Глава семьи устроился работать на завод имени Куйбышева, в цех металлоконструкций N 10.

"Я положу партбилет на стол"

В конце 30-х годов в мясорубку репрессий попал родной брат Никандра, Антон. Его обвинили в том, что он насыпал в вагонную буксу песок, и, как диверсанта, расстреляли. И хотя Никандр Демьянович не сомневался в невиновности брата, все же собрал походный мешок со всем необходимым. Мешок пролежал в коридоре несколько лет. Шипунов никак не мог смириться с несправедливым обвинением Антона. После войны он написал письмо Молотову: "Я знаю, что мой брат никак не может быть врагом народа, и если его не оправдают, я положу партийный билет на стол". Это был достаточно рискованный шаг. Из Москвы пришел ответ: "Документы проверены. Ваш брат, Шипунов Антон Демьянович, невиновен. Реабилитирован (посмертно)".

На фронт Никандра Демьяновича в силу его возраста не взяли. Он продолжал работать на заводе. В 1941 году, выступая на митинге рабочих, Шипунов заявил: "Мне 59 лет, но я еще в состоянии держать винтовку и не только держать, но и владеть ею. Я готов и жду приказа партии и правительства, по которому пойду против врага, не жалея свой жизни. До получения приказа буду еще энергичнее работать".

Примерно в 1943—1944 годах, в иркутской газете была опубликована фотография Никандра Демьяновича с женой, а под снимком подпись: "Семья Шипуновых передала свой месячный заработок на строительство танка Т-34".

Орехи в семейном кругу

После войны Шипуновы переехали в дом на небольшом проезде Деморского в районе 4-й Советской. Напротив них жил некий Афоня — хороший мужик, но уж очень выпить любил. Афоня работал вместе с Никандром Демьяновичем. И за зарплатой в кассу они тоже всегда стояли вместе. Зрелище бесподобное — Шипунов получает свои деньги и деньги подопечного. Дает Афоне немного на выпивку, а остальное относит семье. И, говорят, Афоня никогда не высказывал обид.

— Дед у нас был строгим, и мы, дети, немного побаивались его, хоть и любили, конечно, — говорит Тамара Михайловна Ефимова, внучка. — Но он всегда был справедливым, правильным. У нашей соседки мужа репрессировали, и она одна воспитывала сына. У нас с ней была общая кухня. Так Никандр Демьянович всегда паял не только наши дырявые кастрюли, сковородки и ведра, но и соседкины, не спрашивая, нужна ли ей такая помощь. Дед был мастером на все руки: мог отремонтировать все, что сломано. А какую мебель он делал! Шкаф, стол, шифоньер, комод!

— Когда мы жили на Бабушкина, — продолжает рассказ Людмила Михайловна, — у нас был большой двор. Зимой дедушка всегда строил для всех ребятишек горку, летом делал качели. Когда у нас появились сестренки-двойняшки, он соорудил для них специальную коляску из дерева и фанеры. Сестренки выросли из нее, и кататься в этой коляске, изрядно поломанной, стало любимым развлечением всего двора.

Дед был отличный рыбак и охотник, знал тайгу вдоль и поперек. Ходил за кедрачом и возвращался не с шишками, а с орехами. Калил орехи в русской печи только сам, никому, даже своей жене, замечательному кулинару, не доверял. Когда он привозил орехи, вся семья знала — Никандр пригласит. В определенный день собирались все родственники, рассаживались вокруг мешка, щелкали за долгими разговорами и задушевными песнями.

Старший сын Никандра Демьяновича Виктор как-то поделился с Людмилой Михайловной:

— Мила, как мне хочется побывать на Байкале! Там гора есть, выгоревшая. Отец как-то набрал полный мешок орехов, позвал меня с собой, и мы ее всю засеяли. Интересно, выросло ли там что-нибудь?

Скорее всего, выросло. Добрые дела всегда пускают ростки. Никандр Демьянович умер в 1967 году. 9 внуков, 18 правнуков и 8 праправнуков не забывают, что с деда Ники началась история большой семьи.

Автор выражает благодарность музею завода им. Куйбышева и лично Вере Михайловне Фоминой за помощь в подготовке материала.